Il verde è uno dei colori dello spettro che l’uomo riesce a vedere, possiede una lunghezza d’onda intermedia rispetto agli altri colori, collocata tra 490 e 570 nanometri. È uno dei 3 colori base dei profili colore di video e monitor, al contrario nei profili colore delle stampanti e in pittura è considerato un colore secondario, creato dalla somma tra giallo e blu. Il suo colore complementare è il magenta, anche se molti artisti, tuttavia, ritengono sia il rosso.

Tuttavia, è ovvio, come abbiamo già visto, che il colore non è una semplice lunghezza d’onda, ma soprattutto un’idea, un pensiero, un’interpretazione. Meglio ancora: il colore è un sistema complesso di percezioni e convinzioni condivise da comunità con culture ed esperienze simili.

Lo stesso si può dire per il colore verde e i suoi utilizzi.

Come il blu, anche il verde era un colore completamente assente dalle caverne dipinte nella preistoria dai primi uomini. Gli antichi Greci per indicare i colori utilizzavano termini che non erano stabiliti con esattezza, ma al contrario erano mobili e oscillanti. Ad esempio xanthos è un nome che raccoglie tutti i tipi di giallo, eruthros comprende tutte le tonalità di rosso ma si espande anche ai gialli e ai viola, kuaneos si riferisce ai colori dal blu al viola ma unicamente per le tonalità più scure, chloros e glaukos invece includono le tonalità chiare dal verde al giallo. Gli unici due colori ad essere identificati appieno e ad avere una denominazione specifica sono il bianco, leukos e il nero, melas. Eppure il verde è un colore che tra gli antichi Egizi, loro contemporanei, veniva largamente utilizzato in virtù dei significati positivi che porta con sé: rigenerazione, fertilità, fecondità, gioventù, crescita. Per gli Egizi il verde era il colore della vegetazione, soprattutto del papiro e in quanto simbolo di rigenerazione era associato al dio Ptah, il Grande Creatore e ovviamente anche al dio Osiride, ovvero colui che rinasce dopo la morte e dunque chiamato non a caso Il Grande Verde.

I romani, al contrario dei greci, erano in grado di discernere il colore verde, lo utilizzavano per tingere gli abiti e per dipingere. Da virdem (che significa vivo, vivace), deriva il termine verde in tutte le lingue romanze. Tuttavia le difficoltà tecniche a fissare il colore, ne limitavano l’uso quasi esclusivamente all’abbigliamento femminile, più variegato; questo accadde anche nei primi secoli dell’era cristiana, quando il verde divenne una tinta alla moda. Nella corso del Tardo Impero romano i neonati venivano avvolti in un tessuto verde per augurare loro buona sorte; nel Medioevo il colore verde veniva utilizzato dalle ragazze in cerca di marito, che, una volta accasate, lo indossavano di nuovo come buon auspicio nell’attesa del parto. Un esempio sotto gli occhi di tutti è il famosissimo Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck (1434-1435).

Per le difficoltà tecniche a fissare il verde e per la sua instabilità chimica, che sul lungo periodo lo fa scolorire, è stato a lungo associato a tutto ciò che è mutevole, effimero e volubile, come appunto la speranza, l’infanzia, l’amore, la fortuna, il caso. La difficoltà nell’ottenere questo colore e nel fissarlo era ancora maggiore prima del XVII secolo, quando mescolare i pigmenti era ritenuto atto diabolico. All’epoca i tintori erano costretti a fare più passaggi dei tessuti nei vari colori sovrapponendo le tinte per ottenere il colore voluto, senza mai miscelarle.

Il Cristianesimo degli inizi associava il verde al diavolo, alle streghe, ai draghi e ai serpenti, raffigurati appunto in questo colore considerato malefico. Il cambiamento si ebbe grazie a Innocenzo III, quando nel 1195, ancora cardinale, scrisse un trattato sull’uso dei paramenti sacri nel quale designò viridis color medium est inter albedinem et nigritiam et ruborem (il verde è il colore in mezzo al bianco, al nero e al rosso) e pertanto lo si deve utilizzare quando non si usano gli altri tre. Il verde è diventato dunque il colore dei paramenti per le celebrazioni del tempo ordinario.

Nel tardo Medioevo e ancora nell’età Moderna, il verde veniva utilizzato per decorare i tappeti e i banchi dove si contava il denaro. Già in questo periodo dunque, il verde è sinonimo di soldi: altre a essere le tinta del banco, ai debitori morosi, ai banchieri e ai mercanti in bancarotta fraudolenta era imposto di indossare un berretto verde. A Venezia, a partire dal XVI secolo, i tavoli da gioco vengono ricoperti da un tessuto verde a simboleggiare caso e sfida. Nel secolo successivo, in Francia, il linguaggio grezzo (l’argot) tipico dei giocatori di carte prenderà il nome di langue verte.

È anche il colore che simboleggia l’Islam e il suo Paradiso, verde anziché celeste come quello cristiano. Il verde è dunque il colore della bandiera dell’Organizzazione della Conferenza Islamica e appare come colore primario o secondario nella maggior parte delle bandiere di questi paesi. La bandiera della Libia, per esempio, è stata un monocolore verde tra il 1977 (anno di fondazione della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista a seguito del colpo di Stato di Mu’ammar Gheddafi) e il 2011. Era l’unica bandiera nazionale al mondo a essere priva di disegni o insegne. Questa particolarissima scelta è stata fatta perché il verde è il colore tradizionale dell’Islam, la religione di Stato, e simboleggiava il processo che portò al potere Gheddafi, la Rivoluzione verde appunto.

Durante il periodo Impressionista il verde veniva largamente utilizzato per dipingere gli spazi aperti, era un colore che Paul Cezanne amava moltissimo, ma che ai pittori successivi non piaceva, Piet Mondrian lo definì: “un colore inutile” e infatti nei suoi quadri non ve n’è traccia. Il Romanticismo ottocentesco invece rivaluta il colore verde, ribaltando le credenze consolidate nei secoli e attribuendogli virtù rigeneranti e salutistiche. Diventa la tinta del benessere e del tempo libero, dei piaceri della vita e del senso civico. Le nuove teorie percettive del periodo lo collocano accanto al rosso, di cui viene considerato il complementare. Goethe, nella sua Teoria dei colori, lo considerava una tinta rasserenante e ne raccomandava l’impiego nei locali destinati al riposo e al convivio.

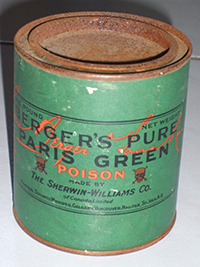

Wilhelm Sattler (1784-1859) e Friedrich Ruß commercializzarono nel 1814 un pigmento chiamato verde di Schweinfurt, o più comunemente verde di Parigi. Si trattava di un bellissimo pigmento verde smeraldo di cui s’innamorarono presto tutti i pittori, i tintori e gli stilisti, portandolo a essere commercializzato e adottato praticamente in tutti i rami dell’industria. Peccato che questa bellissima varietà di verde fosse realizzata con arsenico e verderame e quindi, nel momento in cui iniziò ad apparire sulle carte da parati, sui vestiti all’ultima moda, come vernice sui giocattoli e perfino nell’industria dolciaria come decorazione, iniziò anche a mietere vittime. Pare che anche Napoleone amasse moltissimo questa tonalità, tanto da utilizzarla in molte stanze della sua residenza dell’esilio, Longwood House, e forse fu proprio questa prolungata esposizione a causarne la morte.

Nel mondo della moda, la prima a sdoganare ufficialmente il colore verde fu l’imperatrice Eugenia, consorte di Napoleone III e ultima sovrana di Francia. L’imperatrice aveva un’incredibile predilezione per il colore verde, tanto da indossarlo il più spesso possibile: a teatro, ai balli, all’opera, anche se all’epoca, per via di una tintura tossica verde che aveva prodotto non poche vittime. Fu la prima a indossare abiti con una nuova tintura, non più tossica, inventata da tintori di Lione assieme a chimici tedeschi: il verde all’aldeide.

Oggi il colore verde viene impiegato per simboli e loghi che rappresentano l’ecologia, l’ambientalismo, la salute (le croci delle insegne delle farmacie, i camici dei chirurghi e le pareti in ambito ospedaliero, per esempio. Non solo, è tornato in auge anche come colore politico: un esempio su tutti è il verde della Lega che proviene diretto dal verde nordeuropeo, irlandese più nello specifico a cui il partito si rifà per rivendicare la presunta identità celtica degli abitanti della pianura padana. Nel mondo del marketing è un colore che viene utilizzato sempre più spesso perché ispira sicurezza e fiducia: verde è il logo di Starbucks che lo utilizza come invito a rilassarsi prendendosi una pausa dalla routine quotidiana; verde è anche Spotify, azienda giovane e dinamica che con la sua tonalità brillante trasmette vivacità.

Lascia un commento