“Il termine bufala può indicare in lingua italiana un’affermazione falsa o inverosimile. Può perciò essere volta a ingannare il pubblico, presentando deliberatamente per reale qualcosa di falso o artefatto. In alcuni casi si prefigura il reato di truffa, nel caso in cui l’autore, o gli autori, procurino per sé o per altri un ingiusto profitto a scapito delle vittime.” scrive Wikipedia. Secondo l’autorevole Vocabolario della Crusca (il primo vocabolario della lingua italiana redatto e pubblicato dall’Accademia della Crusca nel 1612), il termine deriva dall’espressione “menare per il naso come una bufala”, ovvero portare a spasso l’interlocutore trascinandolo come si fa con i buoi e i bufali, per l’anello attaccato al naso. L’esempio più antico di bufala giunto fino a noi è un documento apocrifo chiamato Constitutum Constantini e datato 30 marzo 315, che riproduce un editto emesso dall’imperatore romano Costantino I. Il documento fu riconosciuto come falso già nel ‘400 dal filologo italiano Lorenzo Valla.

È straordinario come un termine e una pratica con origini così antiche sia sempre attuale e, con la diffusione massiccia delle nuove tecnologie e le informazioni che viaggiano a grande velocità, abbia ritrovato una nuova, massiccia diffusione. Talmente attuale che l’Università di Standford, lo scorso 22 novembre ha diffuso il report Evaluating Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning, uno studio sulla percezione che i giovani di oggi, i cosiddetti millenials, hanno proprio delle bufale. Lo studio ha concluso che: “Overall, young people’s ability to reason about the information on the Internet can be summed up in one word: bleak.” [N.d.a. “In generale la capacità dei giovani di ragionare sulle informazioni presenti su internet può essere riassunta in una parola: deprimente”] e che “Our ‘digital natives’ may be able to fit between Facebook and Twitter while simultaneously uploading a selfie to Instagram and texting a friend. But when it comes to evaluating information that fows through social media channels, they are easily duped.” [N.d.a. “I nostri ‘nativi digitali’ possono passare da facebook a twitter mentre contemporaneamente caricano un selfie su instagram e mandano un messaggio a un amico, ma quando devono valutare un’informazione che passa attraverso i social media vengono facilmente ingannati.”]. Il gruppo di ricercatori dello Stanford History Education Group, che ha portato avanti lo studio, è stato il primo a rimanere genuinamente sorpreso, e non in modo positivo. Questi studiosi lavorano da tempo a strategie per migliorare l’insegnamento scolastico della Storia, con questo studio intendevano raccogliere dati su come i giovani valutano le informazioni che incontrano su internet. Queste ultime hanno un ruolo sempre più rilevante nel formare i cittadini ma, come spiega il professor Sam Wineberg nel video di presentazione del progetto, prima dello studio non esistevano ancora strumenti di valutazione adeguati a misurare le capacità di analisi degli studenti di fronte di fronte a un contenuto digitale.

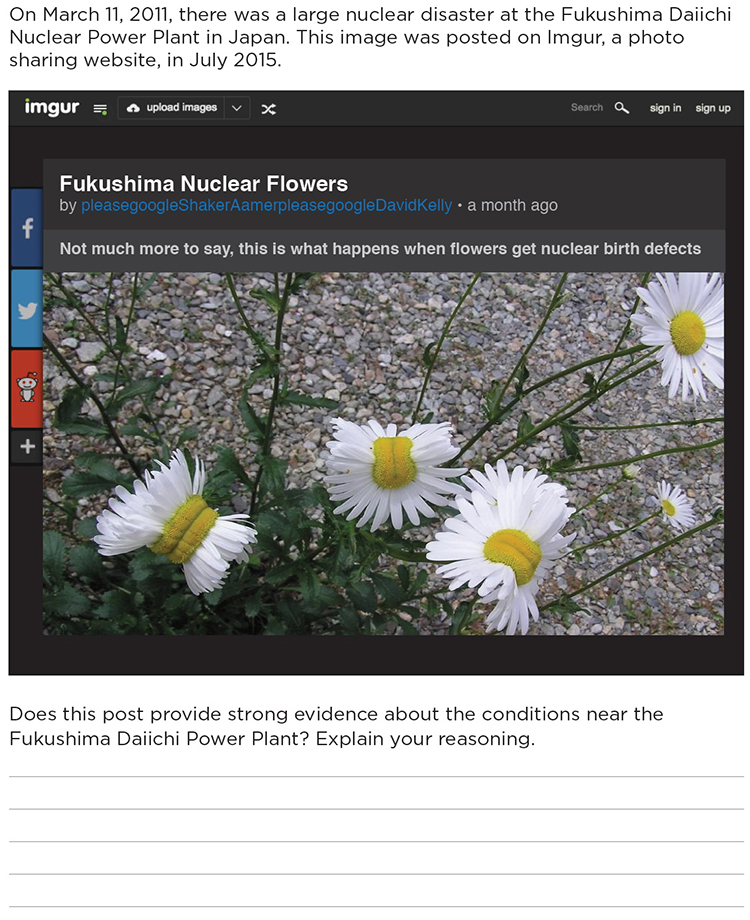

Tra gennaio 2015 e giugno 2016 i ricercatori hanno sottoposto 7804 tra studenti di scuole medie, superiori e studenti universitari di 12 Stati, a 56 diverse prove: in ognuna lo studente doveva stabilire se la notizia che aveva davanti riportava informazioni affidabili e motivare la propria scelta – ad esempio una delle prove era stabilire e motivare se l’immagine di alcune margherite con le corolle deformate, postata sul sito di photo sharing Imgur dimostrasse chiaramente quali erano le condizioni ambientali attuali attorno alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi.

Lo studio non intendeva valutare nello specifico capacità particolarmente raffinate, ma unicamente capire se gli studenti erano in grado di non farsi ingannare su internet. Tuttavia, dopo aver analizzato circa 8 mila risposte i ricercatore dello Stanford History Education Group si sono accorti che la situazione era più grave del previsto, per dare un’idea, meno del 20% degli studenti ha evidenziato che una foto caricata anonimamente su un sito di condivisione d’immagini non poteva dire nulla né sull’ambiente né tantomeno sulle condizioni di Fukushima. Il 40% circa ha invece accettato la presunta prova fotografica come vera, mentre un quarto degli studenti l’ha rifiutata per i motivi non pertinenti (come il rischio manipolazione con Photoshop).

Un altro forte problema che è emerso dallo studio è come gli studenti non siano in grado di riconoscere un contenuto pubblicitario da una notizia. Non le pubblicità canoniche, ma il più subdolo native advertising, messo in campo da sempre più editori soprattutto nel comparto giornalistico cartaceo per coprire i costi della testata. Circa l’80% degli studenti delle scuole medie coinvolte non è stato in grado riconoscere che un articolo sul quale campeggia la scritta “contenuto sponsorizzato” indica che quell’articolo, per il resto del tutto simile agli altri, è in tutto e per tutto un’inserzione pubblicitaria. Il comico John Oliver ha spiegato in modo semplice e chiaro (e divertente) cosa significa fare native advertising nel suo programma sull’HBO Last Week Tonight:

Lo Stanford History Education Group ha poi proposto agli studenti universitari questo tweet:

In pochissimi hanno compreso che il sondaggio citato è rispettabile (la pagina è chiaramente verificata da Twitter) perché la maggior parte non ha nemmeno cliccato sul link ritenendolo un falso.

Chi frequenta abitualmente i social network sa poi che il mancato riconoscimento delle bufale non è circoscritto unicamente ai giovani, anzi! Lo stupore non è così grande dopo una campagna elettorale americana all’insegna della bufala quotidiana, un referendum costituzionale assediato da false notizie e in un momento storico dove la parola dell’anno per l’Oxford Dictionary è post-truth, post-verità, aggettivo relativo a circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel formare l’opinione pubblica del ricorso alle emozioni e alle credenze personali.

L’orizzonte non è così grigio però. Esistono diverse realtà anche sul territorio italiano nate dall’esigenza di combattere tutta questa disinformazione, come ad esempio la startup Polygree, spin-off accademico dell’Università degli Studi di Perugia. Scopo di Polygree è attribuire rating di attendibilità e certificazione alle informazioni destinate al pubblico, per fare ciò occorre iscriversi al sito e segnalare una qualsiasi informazione da verificare, allegando eventualmente una foto o un video a supporto. La segnalazione sarà quindi pubblicata sulla bacheca del sito web e tutti gli altri utenti potranno consultarla, commentarla e valutarla come vera o falsa. In più il portale inoltrerà la segnalazione ad un team di esperti che potranno dare un’ulteriore, distinta valutazione in merito. Gli esperti dovranno esprimere una serie di giudizi tecnici e attribuire diversi valori legati alla validità, la veridicità, l’affidabilità e la coerenza. Le valutazioni finali saranno tre: l’User Score, cioè la media dei pareri del pubblico, l’Expert Score, ovvero la media dei pareri degli esperti e il Polygree Score, ovvero il giudizio definitivo che, tramite complessi algoritmi, mette in correlazione i punteggi di utenti ed esperti. Più alto è un singolo score, più veritiera è l’informazione in questione. Una segnalazione con punteggio 1 sarà del tutto falsa, una con punteggio 5 del tutto vera. Un’informazione con punteggio superiore a 3 è da considerarsi attendibile. Vi è poi StopTheBullshit, italianissima estensione per Chrome realizzata da Jacopo Notarstefano, junior fellow al Cern di Ginevra e sviluppatore, che ne ha anche reso disponibile il codice su GitHub così che chiunque possa contribuire a migliorarla. StopTheBullshit funziona come una sorta di filtro antispam: “Nel codice c’è una lista di link cattivi. Se il dominio della pagina cui si cerca di accedere è contenuto in questo elenco, il browser restituisce una schermata che dice che si tratta di un sito gestito da uno scammer.” spiega Notarstefano, “Il messaggio che voglio far passare è questo: occhio, fallo presente alla persona che ti ha passato il link”. Infatti la schermata che l’estensione restituisce spiega che l’accesso al sito è stato bloccato, così il gestore non guadagnerà dalla pubblicità contenuta nella pagina in questione. E invita appunto a segnalare la questione a chi ha condiviso il contenuto, integrando un link ad un articolo del Washington Post che spiega come i siti di notizie false traggano guadagno dai click degli utenti.

Non è tutto perduto quindi, anzi sembra che siamo davanti ad un nuovo capitolo della lotta contro le bufale, stavolta in digitale.

Lascia un commento